9月20日,“红星照耀中国·‘两点一存’耀华夏”网络主题宣传活动媒体采访团走进腊子口战役纪念馆。在这里,讲解员为来自中央及各省区市的网络媒体记者讲述了一位苗族小战士攻克腊子口的故事。

1935年9月,中央红军历经雪山草地的磨难后,抵达了长征路上最后一道天险——腊子口。这里地势险要,两岸峭壁高达百米,最窄处宽度仅8米。

蒋介石急调国民党新编第十四师鲁大昌部在此驻守,修建了坚固的防御工事,布置了密集的火力网。当杨成武将军率领的红四团一营从正面发起进攻时,红军战士一批批冲向桥头,又接连倒下,伤亡惨重。

危急关头,红军指挥部制定了正面进攻与侧翼袭击相结合的作战方案。然而,如何攀上百米绝壁成为最大难题。就在这时,一位年仅17岁的苗族小战士挺身而出。

“他说,你给我一根长杆,上面系住钩子,我就能沿着悬崖峭壁第一个登上崖顶。待我上去了,别说是一个连了,一个营都上得去。”讲解员讲解道。

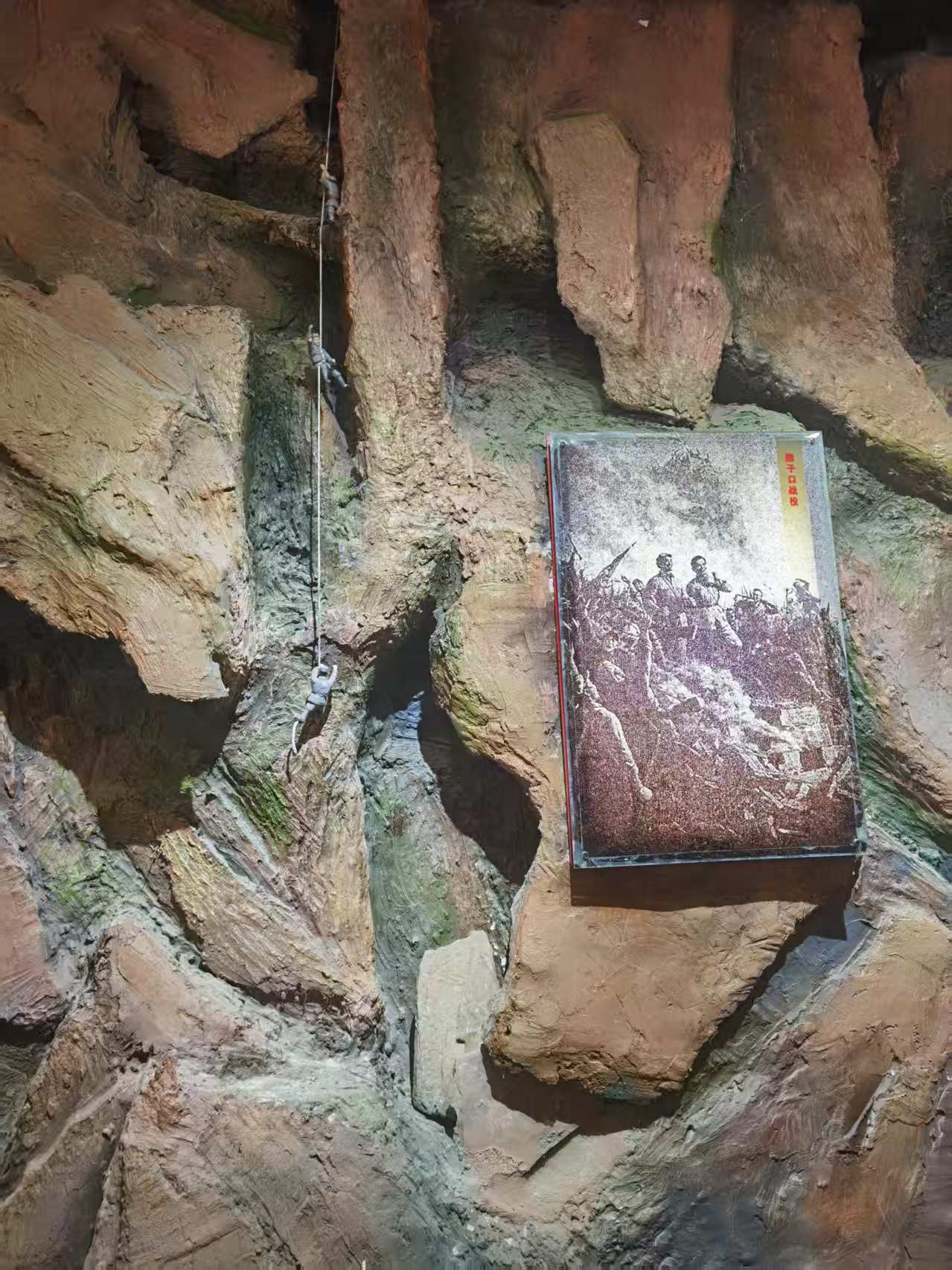

没有人知道这位来自云贵高原的苗族少年的名字,战友们都亲切地唤他“云贵川”。他赤着双脚,腰间缠着用绑腿布接成的长绳,手持一根带铁钩的长杆,用钩子钩住石缝间的树根与岩隙,如灵猴般攀上险峻的绝壁。

在全体战士紧张的注视下,“云贵川”的身影越来越小,最终成功登顶。随后,他将绳索放下。突击队员们在一连连长毛振华的带领下,依次攀上崖顶,悄然迂回到敌人后方。

午夜时分,当正面进攻再次受阻时,一颗白色信号弹划破腊子口的夜空。霎时间,崖顶的红军如神兵天降,向着那些没有顶盖的敌军碉堡猛烈投掷手榴弹。正面进攻的敢死队乘势冲锋,上下夹击之下,敌军这道“牢不可破”的防线被一举突破。

腊子口战役是中央红军长征路上的最后一道险关之战,粉碎了国民党企图将红军“饿死”“困死”的阴谋。然而,史料中没有留下“云贵川”的真实姓名和最终下落。我们只知道,他来自云贵高原,一路追随红军,并在决定胜负的紧要关头挺身而出,为队伍开辟了通往胜利的道路。

今年正值腊子口战役胜利90周年。如今,腊子口硝烟散尽,天堑变通途。但每一个来到这里的人,仍会被那位17岁苗族小战士的故事深深打动。他不仅是一位无名英雄,更象征着千千万万为革命理想献出生命的红军战士。

重走长征路,铭记英雄史。在实现中华民族伟大复兴的新征程上,“云贵川”们的精神依然闪耀着永恒的光芒,激励着我们不忘初心、继续前进。