我在现场,记录瞬间,成为历史。

从2019年开始,我们开设了“我在现场”栏目,以新华社记者“沉下心、俯下身、融入情”的珍贵采访经历为内容,讲述他们在重大新闻事件现场的所见、所闻、所想。

2023年,有14位初入新闻行业的大学毕业生从北京编辑部来到全国各地分社锻炼、实践,在新闻一线践行“四力”,裤脚沾满泥土,双手触摸大地,向前辈们学习着去凝固新闻的瞬间,去记录历史。

从2024年1月31日起,“我在现场”栏目陆续播发这14位摄影新人在2023年的摄影报道和照片背后的故事。希望他们的作品和讲述,能带给您一种年轻且蓬勃向上的力量。

2023年12月初的一个下午,我乘车前往重庆市合川区太和镇,准备继续围绕火锅食材产业链的选题进行采访。窗外依然满眼绿意,远山树林里点缀的金黄格外惹眼。临到饭点,附近的房屋升起炊烟。不久前从火锅底料生产车间带出的气味残留在外套上,随颠簸的山路跳进我的鼻腔。

嗅着牛油、花椒和干海椒混合的味道,思绪一下回到2月底。飞机落地重庆,刚刚走出廊桥,空气中的湿气包裹着阵阵火锅辛辣的香气把我围住。虽然后面几次出入机场再没有过类似的神奇体验,但那形成了我对山城的初印象,直接且热烈。

转场——寻找山间江边的幸福

在海拔1700多米的重庆巫山机场,飞机跑道直插云端。正值夏日,厚实的云压向地面,雨水即将来临。

我和摄影记者们分散在停机坪和机舱等不同位置,记录精心包装的巫山脆李被送上“脆李航班”的过程。几小时后,这架专门为当地优质农产品外销保驾护航的货机将满载鲜果飞往江苏南京,拉开2023年第二季“脆李航班”的运输序幕。我与同事也由此出发,一路见证脆李“乘坐”不同交通工具走出巫山、走向各地。

转场,前往曲尺乡柑园村的道路不时拥堵,沿路看到村民们围坐在一起,忙着将自家的脆李装进快递礼盒;几位司机干脆把车停在路边,买上一兜果子和同行的亲友共享脆甜。我还没尝就知道,今年的脆李一定好吃!

在一间布着补光灯的屋子里,我们见到了正在直播销售巫山脆李的主播刘嘉陵。前年大学毕业的她抓住当地高铁通车的机遇回到乡村,帮助不熟悉网络直播的农户销售水果和农副产品。她说:“我不想让家乡的好东西没有销路,通过网络,我们把品质好的水果销售出去,帮助农户提高收入的同时,我们也收获了更多工作经验。带着这份经验,我们又能更好地帮助他们。”说到这里,我看到嘉陵的眼里闪着希望的光。

脆李季结束,嘉陵和团队还会寻找更多特产并直播销售,借助便利的交通送到买家手中。

转场,我们来到巫峡镇文峰村的巫山脆李种植园,远远就听到负责人陈嗣春的手机响个不停。他一边回复顾客咨询脆李价格、发货时间的信息和电话,一边查看工作人员打包装箱的情况。他在巫山县种植脆李多年,最开始因交通不便、快递不畅,只敢接周边城市的订单。如今依靠巫山的水陆空立体交通网络,老陈的脆李鲜果可以销往全国各地,最快的24小时就能到达。

转场,一路向东,我们看到载着巫山脆李的物流车行驶在高速公路上。继续向东,到达湖北,我们记录下恩施州巴东县居民邱春梅和女儿品尝新鲜脆李的样子。

再转场,高铁列车从奉节县梅溪河双线特大桥上呼啸而过,有些旅客选择将巫山脆李作为伴手礼,送给亲友……

我和同事多次转场于山间江边。

嘉陵的直播还在继续,老陈依旧忙碌,邱姐一家也许在策划一场到巫山说走就走的旅行……采访结束当天下单,两天后,在北方的家人收到了我从老陈那里购买的脆李。由于交通的发达,小小的果子作为载体,连结起了无数小家,也以最快的速度把幸福传递给了大家。

这次采访时间不算充裕,但我成长许多:我渐渐明白,记者时常需要赶路,在不同的现场间转场。在路途中思考,在采访时徐行,勤观察、多交流,便能寻到更多的美。

定格——捕捉滑冰场上的瞬间

2023年11月10日至12日,2023年中国杯世界花样滑冰大奖赛在重庆举行。

第二个比赛日恰逢周末,看台上的好位置基本满座。我带着两台相机、独脚架、电脑等装备走向1号摄影位置,吸取前一天的经验,兜里多揣了一张储存卡、两块巧克力,饮用水只带了一小瓶。

与第一天我所在的拍摄点位不同,1号位处在裁判席的三点钟方向,等分台右侧,并正对以枣红与赤金为主色调的大背景板,上面绘着重庆的“网红”景点洪崖洞,旁边还有一对花滑选手身姿舒展的剪影。

想要拍到选手与背景板上特色元素同框的图片,不论是找准合适的时机,还是找好两者恰到好处的相对位置,对于花样滑冰项目的摄影新手来说都是挑战。

有意识地观察,有计划地准备,毫不犹豫地按下快门,根据前面拍摄总结的经验,比赛中我抓住机会,实践了多次……

22点左右,加拿大组合斯特拉托-杜迪克和德尚在花样滑冰双人滑自由滑比赛中亮相,他们是该单项以及整个比赛最后一组出场的选手,也是我实现想法的最后一次机会。

冰刀倾斜,在冰面上擦出冰花。看到两人距离靠近,我立刻找准焦点、按下快门,跟随他们完成了一个托举动作。无暇多想,镜头继续跟随选手移动,直至比赛结束。

掌声雷动,斯特拉托-杜迪克和德尚优雅谢幕。我点开相机的播放按钮,转动转盘,锁定了一张图片。在这张图片定格的瞬间里,德尚托起张开双臂的斯特拉托-杜迪克,“洪崖洞”三字出现在画面左侧,二人仿佛在极具特色的吊脚楼前起舞。斯特拉托-杜迪克微笑着看向远处,岁月没有在她的脸上留下一点痕迹。

播报声响起,看台再次传来掌声,结果出来了,他们在双人滑比赛中以201.48分的总成绩夺得冠军。

点击“确定传稿”的刹那,紧张感并未消失,但疲惫感涌了上来。我喝了几大口水,掏出兜里的巧克力想要补充能量,没想到,化了。

认真复盘,我为三天来的进步感到欣喜,也有不少遗憾。但我更加确定的是,捕捉一个瞬间需要付出的努力可比定格的那一瞬要长得多。无论是赛前认真分析比赛日程、看点、选手特点,还是确保赛中与同事和编辑部的默契配合,都对每一个精彩瞬间的呈现至关重要。比赛虽落下帷幕,但我对体育摄影的练习和探索还在继续。

聚焦——记录取景器外的故事

秦巴地区盛产漆树,其中重庆市城口县出产的“大木漆”附着力强、光泽度高,是藏在大巴山中的宝藏。

城口漆好,文森知道。

16年前,为学习和研究漆艺,文森从法国来到中国,在城口县北屏乡松柏村定居,在漆树林边生活和创作。

2023年9月,割漆季的末尾,文森计划再去收获一些“大木漆”,我与同事抓住机会,决定全程记录。

山中低温,夜路难行。要是接触到未干的生漆,皮肤还可能过敏,为此文森在割漆前做足了准备。手头忙着,文森还是注意到了我穿着的九分牛仔裤。他找出工作室备用的袜子和绑腿,建议我裹好,尽可能不让皮肤暴露在外。

天色渐暗,气温降低,漆树内的汁液流速加快,正是割漆的好时候,文森出发了。

时而爬坡,时而越过泥泞的沟,文森在树林中穿行。他的眼睛迅速锁定目标漆树,轻巧地爬到高处,手起刀落,切割漆口,折放漆茧……整套动作一气呵成。

跟着这位身经百战的“老漆匠”,年轻的我一步一步试探着前行,双臂张开努力保持平衡,却还是常常被他甩在身后。

稍事休息,我们跟随文森再次走进深山,迎接收获的时刻。茂密的树林遮住月光,头灯是黑夜里唯一的光源。同样的路,爬上同样的树,文森一点点收获“大木漆”,这是自然的馈赠、时间的礼物。

我把镜头对准文森,聚焦他的神情、他的手;把镜头移向漆树,聚焦流着乳白色汁液的刀口……取景器外跟随式的“深度体验”得以给我机会,来捕捉和挑选那些打动人心的瞬间。

城口漆好,文森不想只有自己知道。

来到松柏村后,文森陆续收徒,从练习基本功开始,带着徒弟知漆、用漆、懂漆,就像他的师父一样,毫无保留地教授技艺、分享心得。

这是一种传承。如今,遇到前来请教的村民,文森会毫不吝惜地介绍经验。在工作室,我不止一次看到他与村民交流的画面。

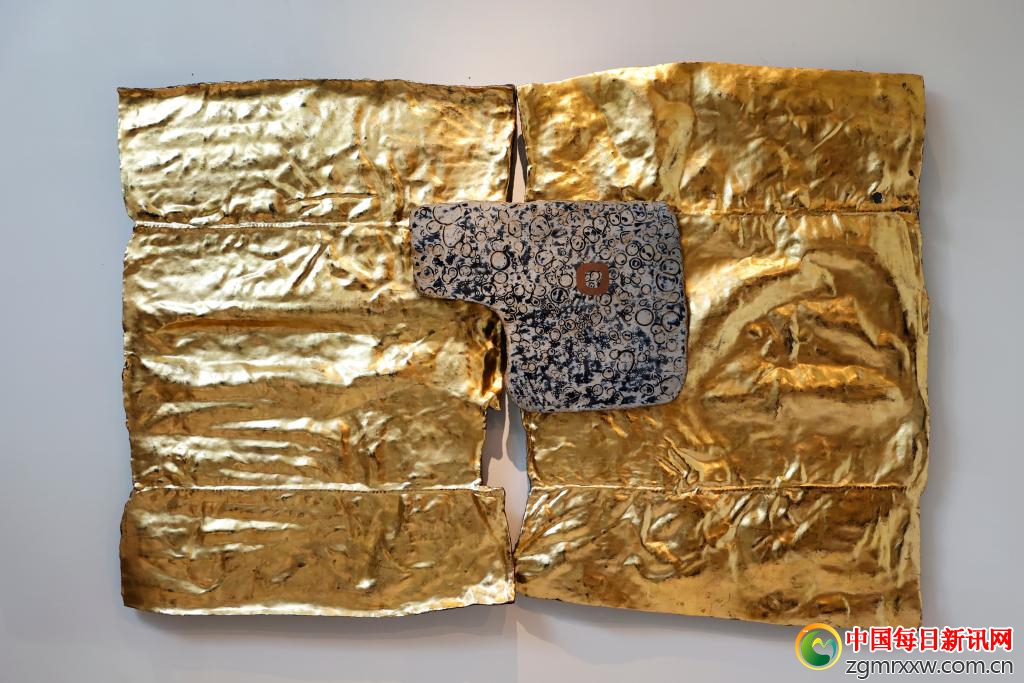

城口漆好,文森还想讲给世界。

他用优质的“大木漆”进行创作,作品在世界多地展出,吸引越来越多的人欣赏。“大木漆”成为文森创作和表达的基础,而他的作品同样赋予了城口漆更广阔的意义和价值。

最后一天的采访拍摄在傍晚结束,从初夏到深秋,经过前后3次、共半个多月的相处,文森和他的徒弟们似乎习惯了我和同事的在场。我们与文森的徒弟们在山坡的转角分别,他们频频回头,我们不停挥手,告别取景器外这段难忘的交集。

是的,取景器内只是文森生活的几个瞬间,这位法国漆艺家“渝”“漆”相遇的故事,更多以连续的帧出现在我的视野中。而正是有了取景器外的深入了解,才使那几个美好的瞬间有了更强大的张力。

“我们到了哟”,一句熟悉的重庆话把我拉回到采访现场。

车子在太和镇的山间行驶许久,最终停在了米市村的一家蔬菜种植合作社内,不远处的田里村民正在收获白萝卜。我带着相机走向他们,交谈的声音大了起来,但我并不能完全听懂。本想和他们先聊上两句,穿着红围裙的嬢嬢先开了口,喊我捡上一些回家炖着吃。见我端起相机,村民们纷纷俯下身子、埋起脸,一边讨论着说自己不上相、干活的样子不好看,一边继续麻利地劳作。

正当我有些不知所措的时候,另一位红围裙嬢嬢直起身说:“劳动最光荣!用自己的双手创造价值,是最好看的,一点都不丑!”

嬢嬢冲我微笑,其他村民也慢慢放松下来,与我拉起家常,聊起他们的工作、自己的家庭,又问起我来重庆的经历和他们不太熟悉的相机……我用蹩脚的重庆话与他们交流,有时答非所问,但似乎并没什么影响。

天光渐暗,远处劳作的村民喊叔叔嬢嬢们一起将收获的白萝卜装车。他们应和着小跑过去,回头指了指刚拔出来的白萝卜,让我一定带点回家。那天的夕阳被薄雾拦截,“红围裙”们的背影却美丽耀眼。短短几十分钟的相处,我深深感受到他们性格里的热情与豁达,用行动过好日子的态度令我动容。

同样闪着光的故事还有很多,在田间、校园、工厂、会场、突发事件的现场……

2023年,我在山城爬坡上坎,经历了众多宝贵的“一期一会”。

采访当中总有遗憾,但我又何其幸运,能够脚沾泥土,了解各行各业的故事、获得极其丰富的体验,在拓展自己的同时见证发展、记录变迁,并用镜头表达我对这个时代的热爱。

愿未来的自己也能带着在山城的收获向上攀登,勇攀高峰;对这份职业和生活的热爱像沸腾的红汤火锅,永远炙热滚烫。

策划:兰红光

统筹:费茂华、周大庆、刘金海

记者:储加音

编辑:费茂华、方欣、苗梦琦(实习)、郝建伟