我在现场,记录瞬间,成为历史。

2023年,他们践行“四力”,从“一带一路”的重点工程到沿着长江、黄河、长城进行深度调研;从巴以冲突的现场到进入刚刚发生政变的非洲国家;从北极圈里“冰上丝绸之路”的重点项目到大湾区热火朝天的基建工程;从神舟飞船的发射、回收到“中国天眼”的成果爆发和运行维护;从京津冀严重水害到积石山地震灾区的生命救援;从世锦赛、亚运会、大运会的国际赛场到“村超”、“村BA”这样的乡土赛事;从接力守护烈士英灵半个多世纪的父与子到为残障儿童免费送教上门的乡村教师父女……

从2024年1月1日起,“我在现场”栏目陆续播发多位新华社摄影记者在2023年的精品力作和照片背后的故事。希望他们的作品和讲述,能带给您希望与力量。

前言

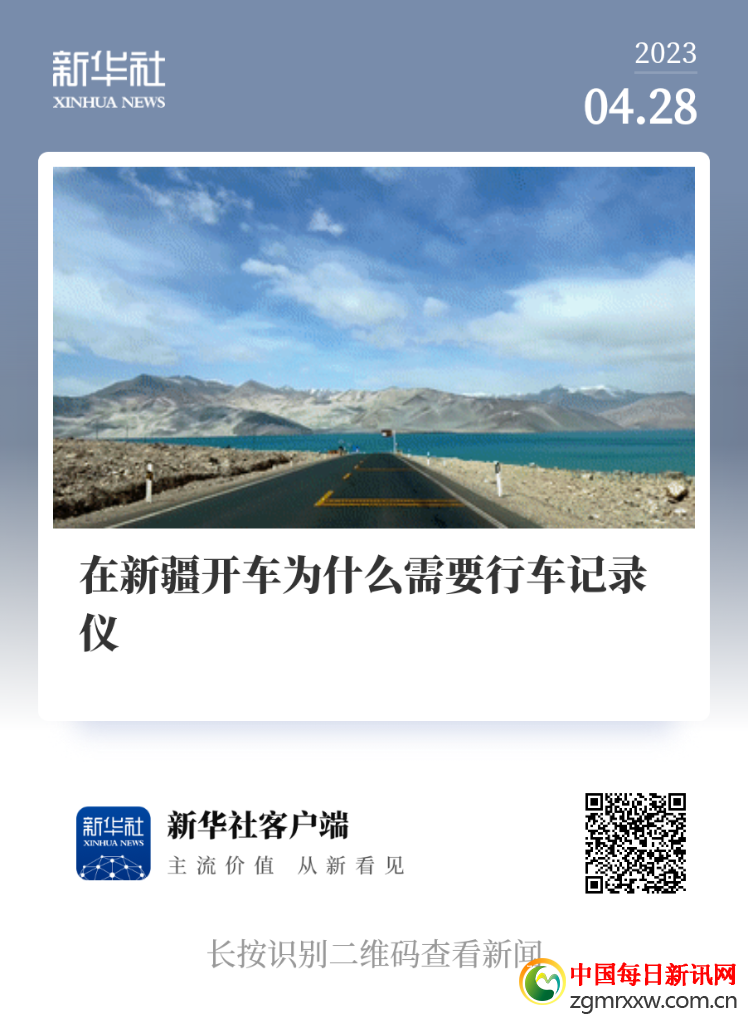

她从新疆喀纳斯出发,穿越雪山、草原、沙漠、冰川、热带雨林,在位于广西东兴的终点直抵蔚蓝大海,几十个民族沿路而居。

对于报道者而言,沿路的民族风情和壮美风光足以让我们赞叹,但我们更在意的是这条路与新时代中国血脉相通的精神内核。

那些故事就是散落在219国道沿线的“珍珠”,而219国道已经化身为一根美丽的丝线。我们以路为线,通过行进式的报道不断将守边戍边、“一带一路”、乡村振兴、民族团结、经济发展、文化传承、生态保护……这些晶莹闪烁的新时代中国好故事串在一起,编织出一条绚烂夺目的珍珠项链。

请先通过视频听听我同伴们的讲述 ↓

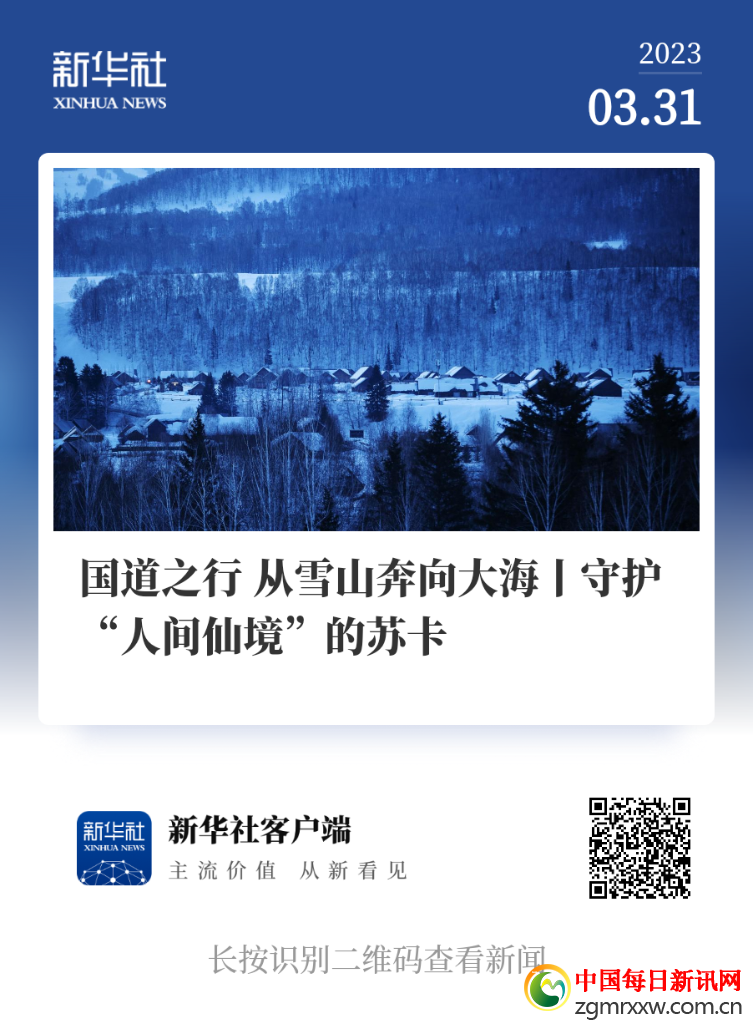

■苏卡

夕阳西下,结束了对苏卡一天的拍摄,我们打算继续拍摄夕阳下的禾木村。最佳的拍摄地点在不远处几十米高的雪坡上,积雪非常深,我们的小腿以下都没在雪里,鞋和裤子都湿透了。背着几十斤的设备,咬着牙往上爬,当我们挣扎到半山腰的时候,抬头一看,和我们一起出发的同事费茂华已经选好了点位开始拍摄了。原来他早有准备,一双简易的雪爪穿在鞋上,在雪坡上也是如履平地,健步如飞。天色渐晚,我们在吃晚饭的时候又碰到了苏卡,他和村民们一边吃晚饭一边商量着事情。苏卡的老婆和两个女儿都在200多公里外的阿勒泰,苏卡和家里人一年也见不了几次。

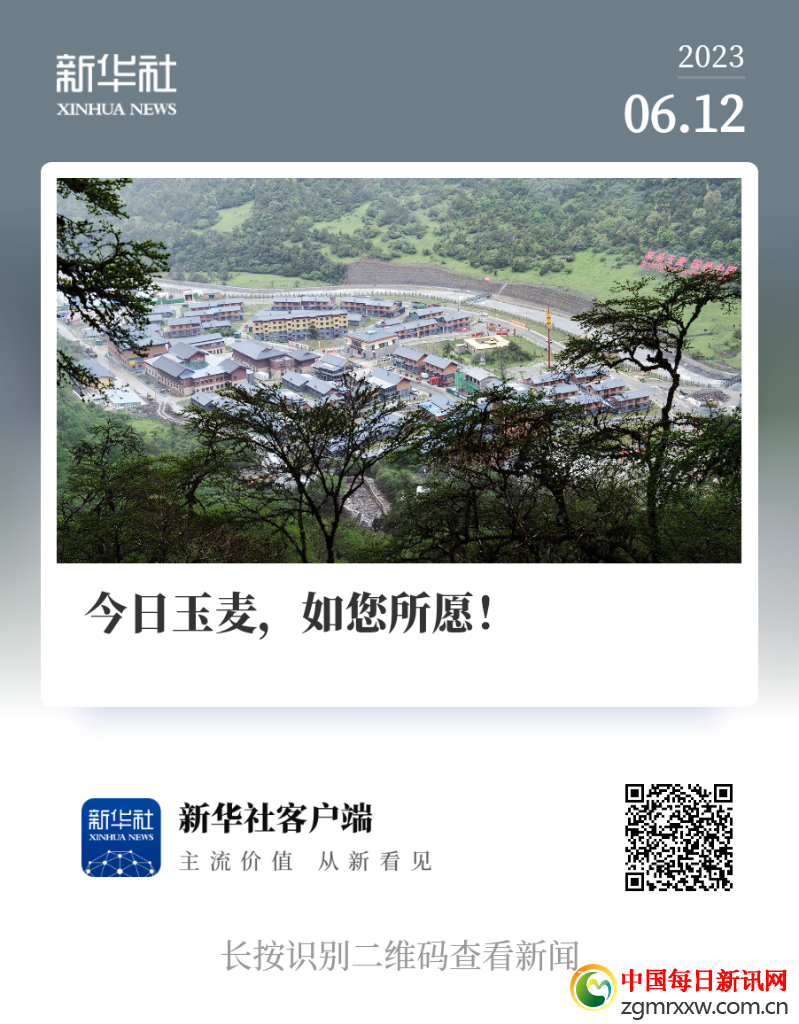

玉麦乡的雨仿佛就不曾停过,到处都是湿漉漉的,卓嘎正在牧场的小屋里制作酥油,她的右手拇指和常人不太一样,第一个指节与拇指的末端几乎形成了90度的外翻。“上山的时候石头砸到手上了,这个地方骨折了,其实后来听医生说,如果当时把这里固定一下,就能长好。”卓嘎一边干着活一边和我们说,那时候玉麦没有公路通到山外,而且一年有6个月大雪封山,她的手因为没有得到及时治疗,就长成了现在这样。

桑杰曲巴老人已经过世,但是父女三个人组成小家牢牢地守在祖国边境线上的故事广为流传。“家是玉麦,国是中国”八个红色的大字就立在位于中印边境的玉麦乡最显眼的地方。

桑杰曲巴老人的外孙索朗顿珠如今也有了自己的孩子,他对我们说,“我上小学的时候差不多9岁,当时不知道西瓜是啥。有一次在山上放牧的时候,巡逻的解放军给了我一块西瓜,我不知道怎么吃,直接连着皮啃着吃。现在我的小孩,才3岁,他什么都知道,而且,在家门口就可以上学了。”

■依波逢

北起中国昆明,南抵老挝万象,全长1035公里的中老铁路,是实现“一带一路”合作伙伴交通基础设施互联互通的纽带。国际旅客列车的开行,让中老铁路完全发挥出跨境铁路客货运输效应,为“一带一路”建设谱写了新的乐章。

从依波逢在昆明的住所一路跟拍到西双版纳傣族自治州勐腊县她的外婆家,我们发现和依波逢在工作岗位上穿着精致的列车员制服、严谨专业的形象不同,回到家里的她在外公外婆面前,瞬间变回了那个被全家人宠爱的小姑娘。她陪着外婆织布,在饭桌上给我们讲述外婆给她做的每道菜,这种反差感让我们想到了不少新时代的青年,在家里只是一个孩子,但是当他回到工作岗位上,会立即整装待发、兢兢业业、辛勤耕耘,承担起自己的那一份社会责任,那一份属于自己的使命和担当。

依波逢动情地对我们说,幸亏有了中老铁路,将自己梦想的远方与故乡的亲人连在了一起,自己有空了就可以回家陪陪家人。

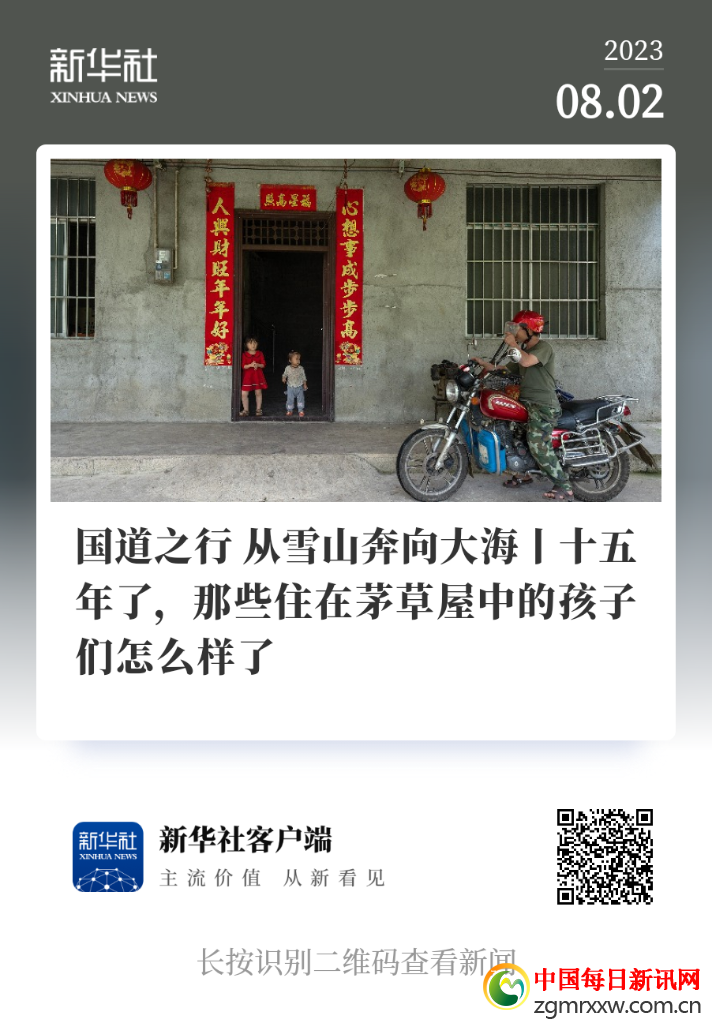

■吴世荣

当年,张爱林冒着雨爬山爬了近3个小时,穿越湿滑泥泞的羊肠小道,才到达上保屯和水弄屯,拍下了吴世荣小时候在放牛的照片,那也是吴世荣人生中的第一张照片,当时的贫穷落后让他震惊,村民们住在没有墙的茅草屋,很多小孩子没有裤子穿只能光着屁股,通过张爱林的报道,这里的情况受到了重视,于是广西边境地区的生产生活条件得到了极大的改善。张爱林十几年的照片见证了这里翻天地的变化:从茅草房到楼房,村民从贫困迈向小康……

茅草屋的生活已成往事,但那段艰难的岁月成为鞭策他们不断努力前行、奔向梦想的动力。

山河 生灵

国道之行,我们穿越雪山、草原、沙漠、冰川、热带雨林,奔向蔚蓝大海,一路变换的地貌和景色令人激动不已,在乘车行进的途中,大家都会把“家伙事儿”放在触手可及的角落,以便随时拿出来,合奏一曲“快门交响乐”。自然风光的拍摄与人物故事拍摄不同,不可控的因素更多,所以我们一路上只能“用尽努力智慧,等待命运垂青”。

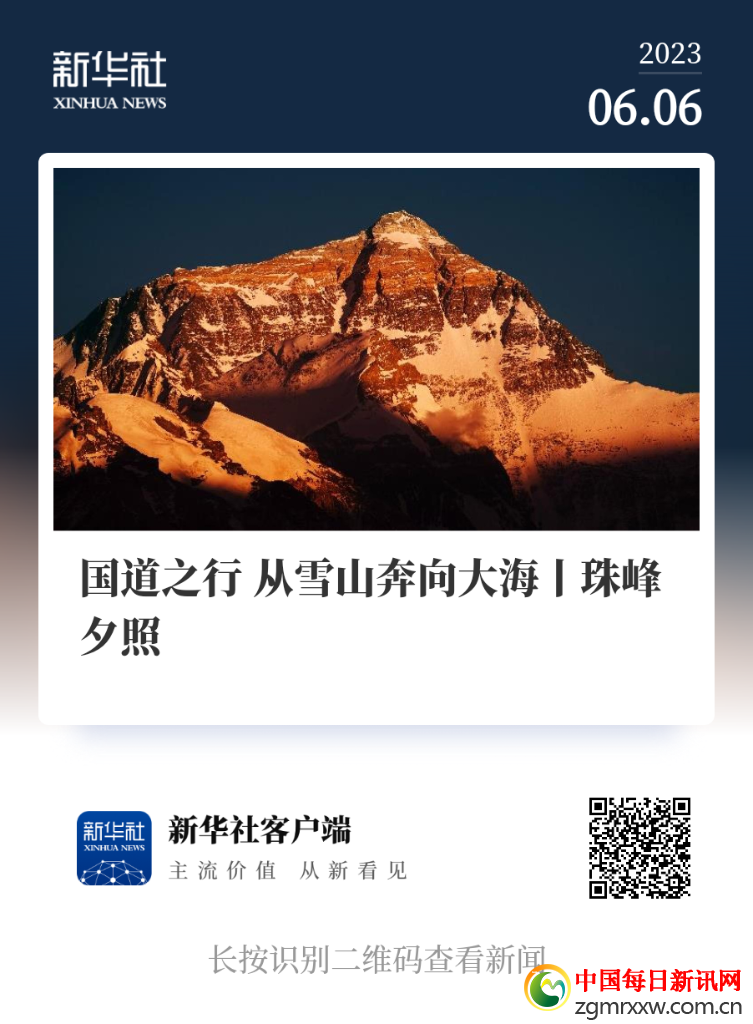

要说一路上运气极佳的时刻,当属我们在落日时分来到珠穆朗玛峰脚下,记录下了世界之巅的“日照金山”壮美场景。巍峨的珠穆朗玛峰屹立于青藏高原,珠峰地区气候复杂,景色瞬息万变。我们行进到距离珠峰游客大本营还有一个半小时车程的加乌拉山口时,远远望去只见珠峰附近云雾缭绕,丝毫不见珠峰真面目,而当我们收拾好了摄影器材在日落前赶到珠峰脚下时,已然云开雾散,在纯净的天空背景下,珠峰就屹立在落日的余晖中,报道组成员兴奋地各自找位置开始拍摄,最终我们的“珠峰夕照”选题圆满落地。

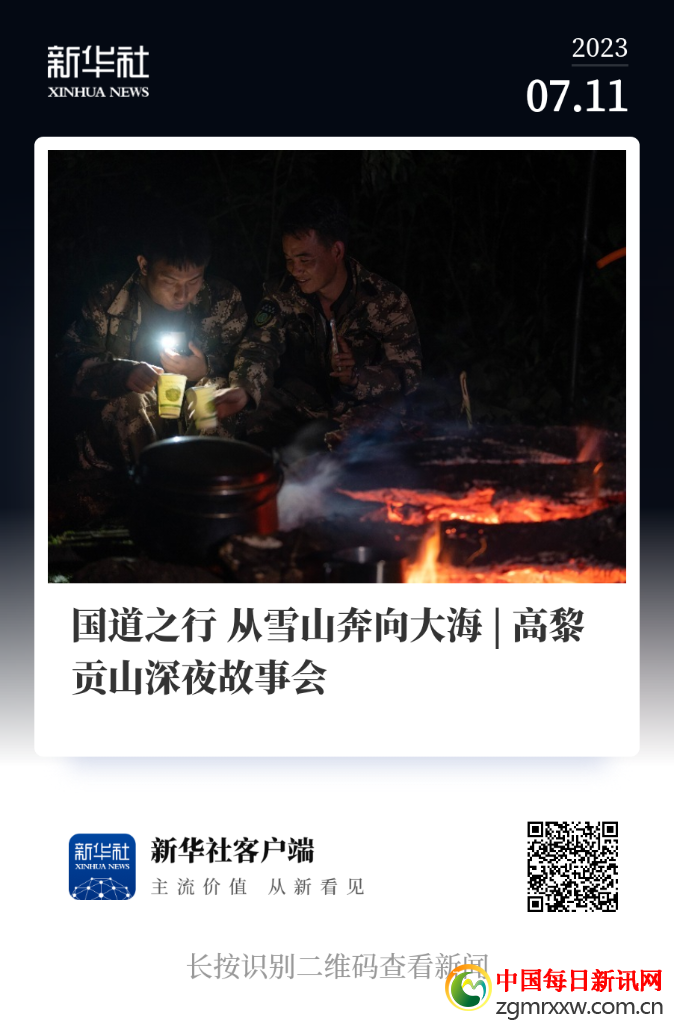

高黎贡山自然保护区深度巡护之路,比我们预想的要艰难百倍:雨林中没有路,各种植物密密麻麻、盘根错节。负责开路的巡护队员欧学军手持大砍刀,硬是从密林中砍出一条勉强容人穿过的小径。

一行12人,每3名巡护队员保障1名记者的安全,因为本人体重超过了200斤,巡护队员还做了一个预案,如果我走不了山路就在丛林中就地取材做一个草垫子把我拖出来,这个方法巡护队员早些时候在一个进山采访的记者身上实践过,据说效果还不错。

突然,两团黑影从篝火上空掠过,停在宿营地旁的大树上。“飞鼠!”一名护林员叫起来,冲出帐篷。

“这是云南大鼯鼠,我们平时就叫它‘飞鼠’”, 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局的工作人员何贵品对我们说,“它最喜欢烟火味,是咱们的篝火把它引来的。”飞鼠并不只是一只,它们在我们帐篷附近的树上飞来飞去。

云南关注度最高的动物里,亚洲象肯定榜上有名,这次国道之行,让我们有了一次近距离拍摄野象的机会。

开车进村寻象,很快就有了收获,站在路边,只见不远处的农田里,一只野象正在大快朵颐,大家赶紧拿出长焦镜头和无人机开始拍摄,以野象在农田里吃庄稼为背景的视频采访机位也架了起来,村干部无奈地笑笑,给我们讲起当地野生动物毁坏村民庄稼后赔偿的具体措施。

如今,象群所到之处,百姓悄然避让。对象群踩踏作物、偷吃玉米、破坏房屋等行为,亲历的村民保持了极大的爱护与宽容,绘就了一幅人与野生动物和谐相处的美好画卷。在云南江城,这样的美好画卷已经持续了12年。

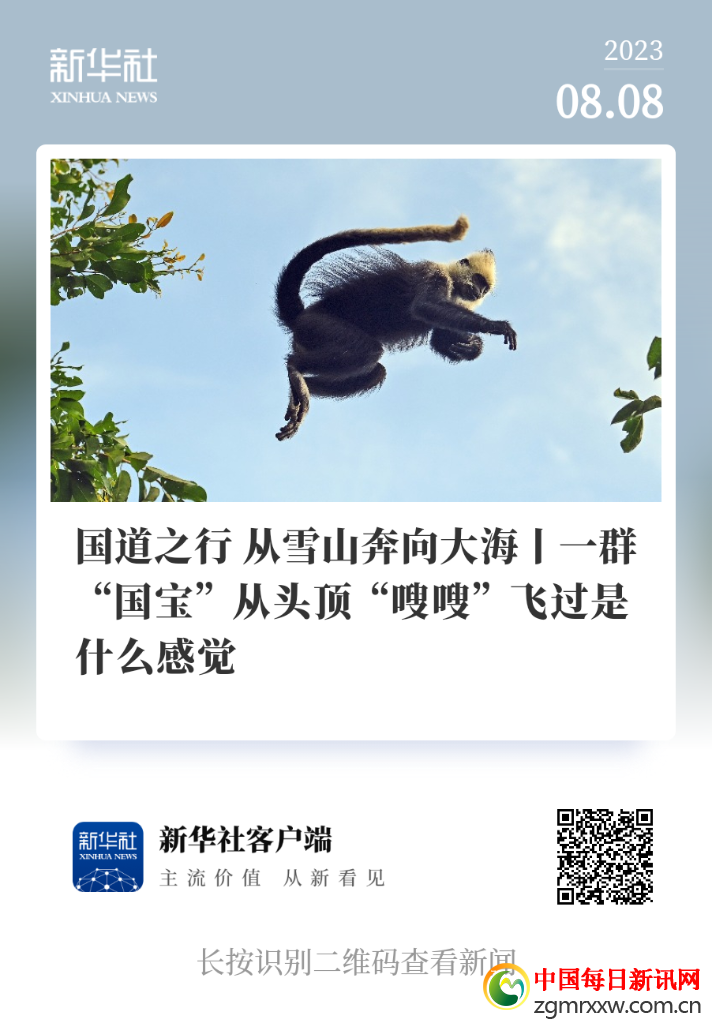

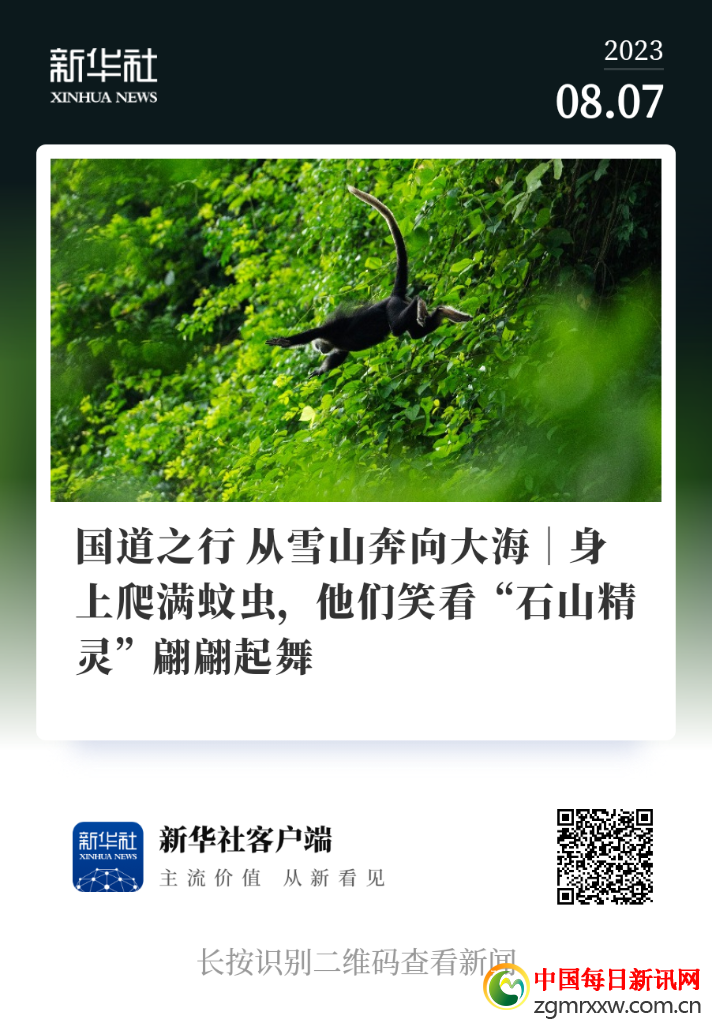

■白头叶猴

功夫不负有心人,当作息时间调整到和白头叶猴一致,我们在山脚下的树林里蹲守到了猴子们从我们头顶“嗖嗖”飞过的景象。距离能有多近呢?可能也就二三十厘米,猴王还调皮地在我的手上尿了一下,可能是在标记它的领地。

我们的同事周华拍摄白头叶猴已有多年,曾经的白头叶猴胆子都比较小,离人比较远,只能用长焦镜头拍摄,但是这次,用运动相机和手机就能清晰地拍到它们的影像,人与猴子达到了一种和谐共生的状态。

如此艰苦的条件,却有一群巡护人员和科研人员在不间断地对白头叶猴进行监测和保护,笑看“石山精灵”翩翩起舞。

文化 边疆

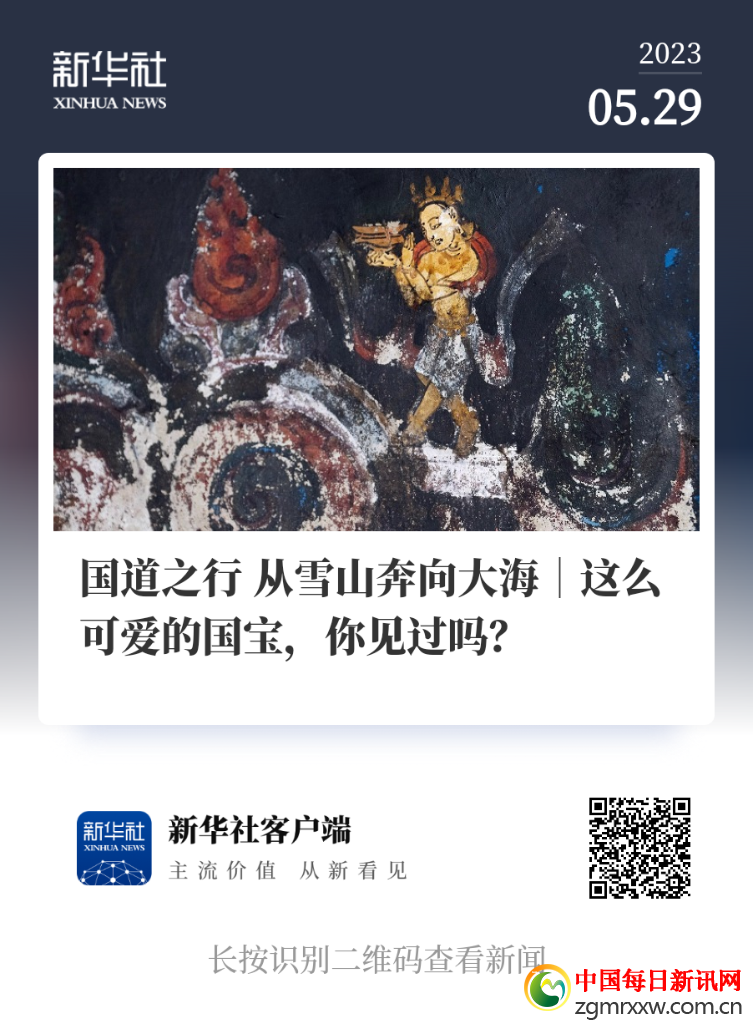

沿着陡峭的台阶爬了10分钟,我们终于见到了仁增旺扎老人,老人已经75岁了。仁增旺扎的家在东嘎村,旁边皮央石窟群所在的小山有400多级台阶,老人每天拄着拐棍,沿着陡峭的台阶,颤颤巍巍、一步一步,上来要走将近30分钟。

当我们走进石窟亲眼看到色彩艳丽、绘制精美的千年壁画,不由得惊叹到瞳孔都在放大,想必当年的几位考古学家也是同样的心情。洞窟不大,墙壁上全是壁画:有异域人物、图案和造型,还有狮子、孔雀、大象等动物画像,壁画构图严谨、造型独特、形象逼真。

仁增旺扎的坚守和传承让我们想到了新疆阿合奇46岁的《玛纳斯》非物质文化遗产传承人阿不都别克·俄斯坎以及广西东兴的京族博物馆馆长、独弦琴传承人苏海珍,他们对于文化的保护和传承是如此质朴和纯粹,唯有热爱和信念,才能让文化之火代代相传,久久不灭。

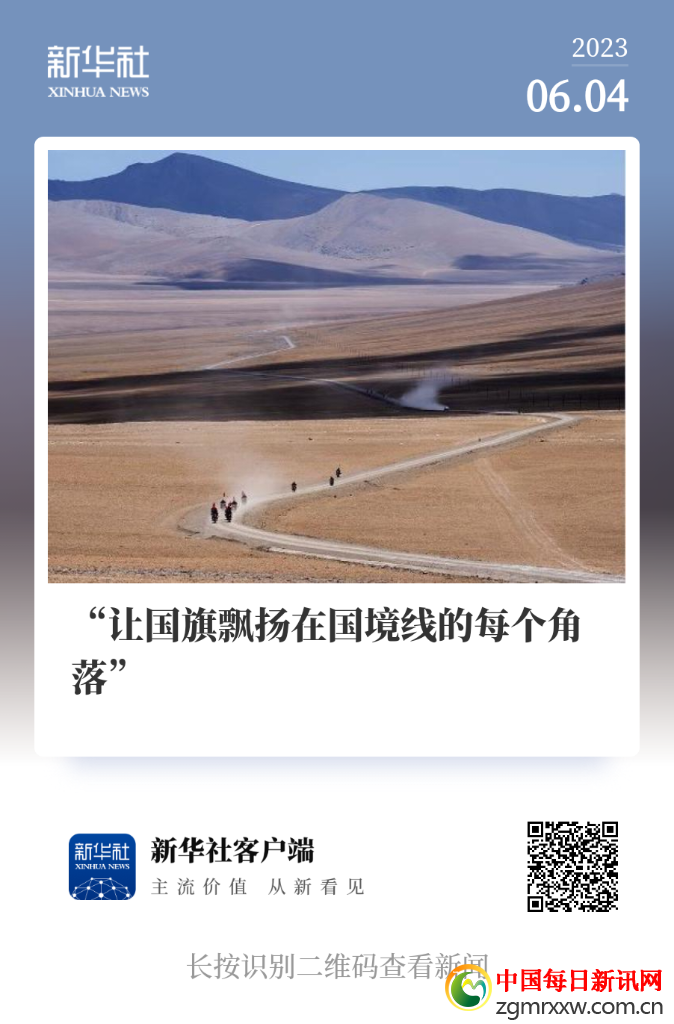

■周林平和高光辉

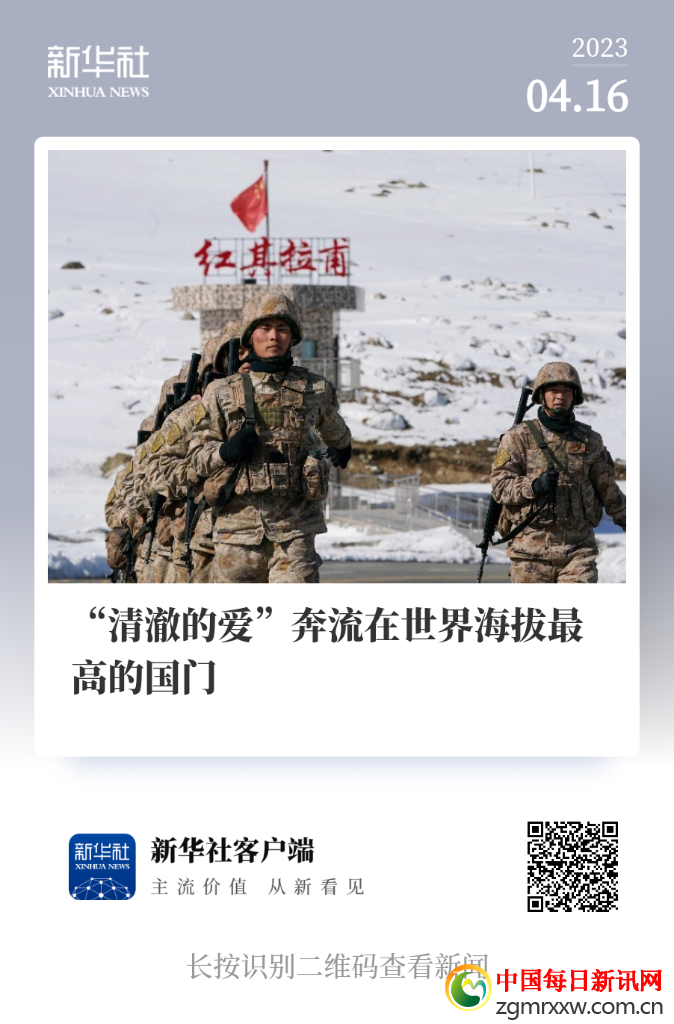

车子像开到了无人区一样,窗外只有无尽的白色,这里是帕米尔高原,万山之祖,酷寒之地。当我们到达边防连驻地的时候,高原反应随之而来,心跳加速、头痛、失眠......大家只能将一切动作放慢,稍作缓解,雪山之下,边防连将士们的训练却没有丝毫的松懈。

第二天是刚刚入伍的新兵高光辉跟随老班长周林平去红其拉甫国门及附近的一个点位巡逻的日子,在中巴7号界碑前,周林平特意让高光辉和他一起为界碑描红。

“是!班长,请您放心,我一定会成为一名合格的红其拉甫人,定不负祖国对我的期望。”

在昌果乡护边联防队队员的心目中,队长石角的威望很高,从他一个人到103个人——在27年的时间里,一支由普通牧民组成的护边联防队在不断成长壮大的过程中,让国旗飘扬在国境线的每个角落。

2006年,因为工作积极、踏实肯干,石角被推荐成为护边联防队队长。他说:“我没什么文化,但我相信,只有自己做好巡边护边这件事,一心一意守好国家的边境,这样大家才会有幸福平安的生活。”

在石角和队员们的带动下,参加护边联防队被当地牧民视为一种荣誉和梦想。

家是小的国,国是大的家,对于生活在边境的牧民来说,家与国从来都是无法分割的概念,对故土的热爱,对祖国的热爱,早已牢铸在他们心中,不可磨灭。

■尹铭燕

拍摄尹铭燕对我们来说是一次挑战,因为她至今仍在禁毒一线工作,我们需要尽可能避开尹铭燕的面部完成拍摄。一组图片故事,一条视频,主人公完全不露脸,在镜头语言上来说是有一定难度的,但我们还是克服困难,通过虚焦拍摄影子,拍摄倒影等方式完成摄制任务,尤其是在视频稿件中,对所有的画面都做了技术处理,并对采访的同期声做了多次变声、变调和变速处理,力求在保证稿件质量的同时一定要保护好我们的禁毒战士。

策划:兰红光

记者:杨植森

从2019年开始,我们开设了“我在现场”栏目,以新华社记者“沉下心、俯下身、融入情”的珍贵采访经历为内容,讲述他们在重大新闻事件现场的所见、所闻、所想。

他们凝固新闻的瞬间,记录历史。

这是一条完全建成后全程长达10065公里的公路,也是中国里程最长、世界上海拔最高的公路,她就是219国道。

对于这条公路的憧憬与好奇如“至尊魔戒”一般“蛊惑”着我们这些摄影记者,经过大半年的筹划,在2023年3月29日,我和同伴终于踏上了这趟深度调研的旅途,4个月,车程超过4万里。

海拔5000米的国门上的凛冽寒风,萨嘎县昌果乡护边联防队在海拔5300米的清澈歌声,高黎贡山国家级自然保护区的雾雨重重,亚洲象和白头叶猴的神秘行踪……我们克服低温、高海拔引起的高原反应、感冒发烧和湿疹、过敏等危险情况,记录下那些感人细节、动人故事。

国道之行,行万里路,从雪山奔向大海,我们记录了哪些故事,我们又经历了哪些故事……