从位于江苏省扬州市的江都水利枢纽起步,南水北调东线一期工程11月迎来通水10周年,千年运河焕新颜。

今年9月,习近平总书记在浙江考察时强调,大运河是世界上最长的人工运河,是十分宝贵的文化遗产。大运河文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,要在保护、传承、利用上下功夫,让古老大运河焕发时代新风貌。

激活文化遗产

【实践案例】古镇里的文化“焕新”

明清时期,因漕运发达,大运河的水路变成“画路”,南方画师、纸张与水彩北上,笔法细腻、寓意吉祥的杨柳青木版年画远销全国。清末,天津漕运中断,杨柳青木版年画开始走向衰落。连绵战火中,一些珍贵的雕版散失,年画艺术濒临消亡。

天津市西青区杨柳青古镇一景。(无人机照片)

随着天津大力挖掘、传承、弘扬大运河文化,“杨柳青年画振兴工程”启动。古镇里的年画匠人也在政府引导下,与天津师范大学师生携手,探索年画艺术人才培养模式和非遗文化传承推广途径,一批应用型、复合型、创新型非遗人才正在成长。

不仅仅是杨柳青,大运河沿线孕育出了繁盛的运河文化,集聚了许许多多的文化资源。

重塑运河生态

【实践案例】化工厂变身绿心公园

二十多年前,当北京航拍摄影师马文晓第一次坐上轻型直升机飞抵这里时,目之所及多是黑压压的化工厂房与林立的烟囱。

随着北京产业升级,重污染企业逐步退出,2012年东方化工厂停产,2017年完成设施拆除。在未来城市规划中,北京城市副中心锚定“两带、一环、一心”的发展格局,其中城市绿心森林公园这“一心”,正位于通州区的工厂原址。

2020年绿心公园开园以来,红外相机监测到几十种野生动物。扑面的绿意,3年吸引了超640万人次游客打卡。

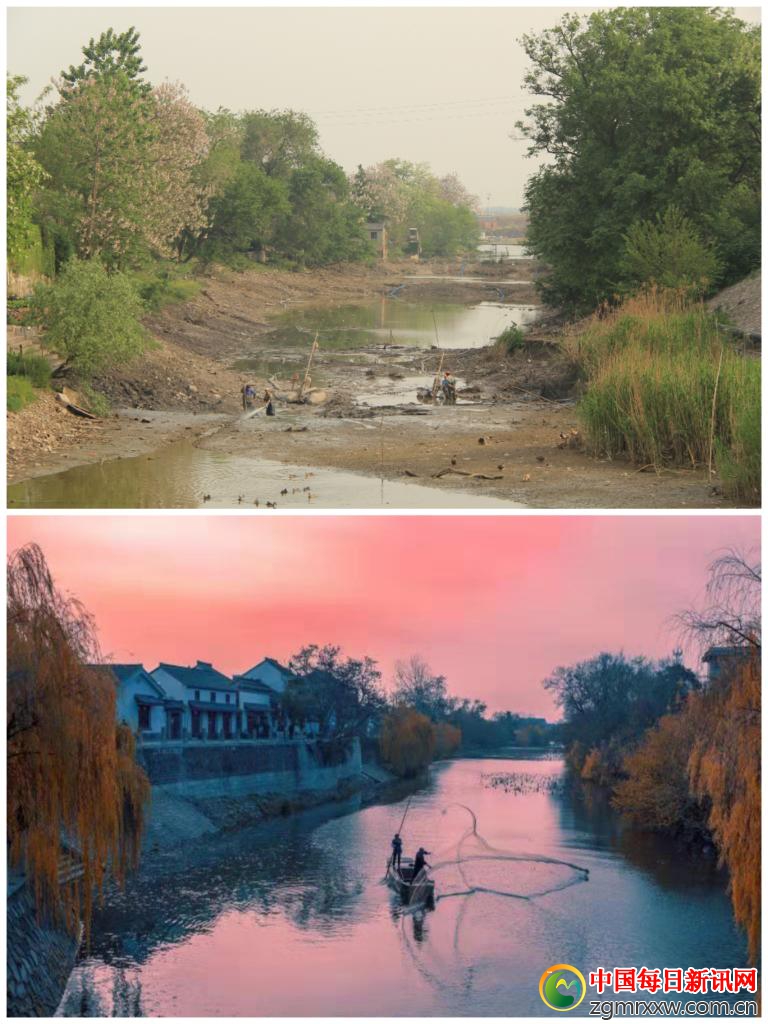

扬州为了保护大运河生态,关停“每年能够交税2个多亿”的化工厂,并投资超6亿元进行江都南区水生态环境整治,完善市政排水管网、治理河道、重塑景观。

重现大运河的绝美风光,离不开严守生态红线并持续改善沿线生态环境质量。

奔向美好生活

【实践案例】百年工业区的华丽转身

运河岸边,有一处锯齿形外观的苏式厂房,引人注目。建成于20世纪50年代的国营杭州丝绸印染联合厂,曾有一段辉煌的历史,而今,已成为工业遗存。

看着人去楼空的老厂房,当地人萌生了让工业厂区与文创产业融合的念头。2007年起,“杭丝联”逐渐转型发展。许恒亲历了从“杭丝联”蝶变为“丝联166”的全过程。

“丝联166”园区内保留工业遗存的咖啡馆。(受访者供图)

在运河沿岸附近,类似“丝联166”的文创园区还有很多,它们的蓬勃发展推动运河沿岸文创产业迅速崛起。目前,大运河杭州段拱墅区14处工业遗存保护、改造的文创园区已入驻220余家创意设计业、数字内容业、现代传媒业、文化休闲业等上规模企业,近两年主营业务收入年均保持5.9%的增幅。

2022年5月27日,货船通过京杭大运河杭州段拱宸桥。(新华社记者江汉 摄)

如今,千年大运河进入新的生命周期,不断催生新的产业形态,不断拓展新的发展空间,不断创造美好生活,继续为沿岸人民造福。(记者丁锡国、刘奕湛、白佳丽、宋瑞、张骁、段菁菁)