吃一碗热气腾腾的当地面条

……

今年9月

“新时代中国调研行·黄河篇”行进式报道

行走黄河

9位新华社记者为您讲述

水与光的舞蹈

初秋时节,当怒放的龙胆花装点着河曲草原,我们与41岁的牧民扎西曲培一家相遇。走进帐篷,这个普通牧人家庭的点滴,为黄河岸边的传统与新生写下生动注脚。和祖辈父辈相比,新一代牧人的生活不一样了:转场用汽车,放牧靠摩托,餐桌上有酥油糌粑,还有丰富的应季水果。除了放牧生活,我们聊得最多的,是扎西曲培的两个孩子。扎西曲培说,两个孩子都在读书,将来,他们是要从这里走出去的,去看更广阔的世界。

黄河浩荡,奔流东去。传统与新生交织,赋予岸边百姓创造更好生活的动力。(记者 张龙)

174公里的“惊鸿一瞥”

晨光熹微时,雾霭铺在辽阔无际的若尔盖大草原。落日余晖中,金色洒满荡气回肠的“黄河九曲第一湾”。和母亲河千姿百态之美相呼应的,是日新月异的生活。

沿着黄河干流方向溯河而下,沿路可见为路旁废弃矿山盖上的“被子”——椰丝毯。这种由椰壳纤维加工制成的毯状材料,能有效缓解溅蚀、抑制水土流失。一株株草种从椰丝毯织成的小方格中破土而出,长成草原的绿色希望。

行走在这短短的174公里,母亲河的“惊鸿一瞥”,仿佛是在无边绿翠上勾勒出的轮廓。河道蜿蜒回转,宛若一条丝帛飘向天边。水天一色,光彩粼粼,留下一幅生态长卷、一首生活诗篇。(记者 王曦)

“左面是黄河嘛噢哟,右面是石崖嘛噢哟……”

而在临夏州永靖县,黄河呈“S”形流经,形成炳灵峡、刘家峡、盐锅峡三大峡谷景观,当地人称之为“黄河三峡”。旖旎的黄河风光、灿烂的黄河文化,都是“花儿”歌唱的主题。

对于食客而言,耳熟能详的就是牛肉面“一清、二白、三红、四绿、五黄”。而在牛肉面从业者眼中,兰州牛肉面不仅是一碗面,更是汇聚甘肃黄河流域特色物产和厚重文化。西北特色的牛肉和甘肃地产的小麦、辣椒、花椒等物产融汇其中,才煮出这碗独具特色的兰州牛肉面。

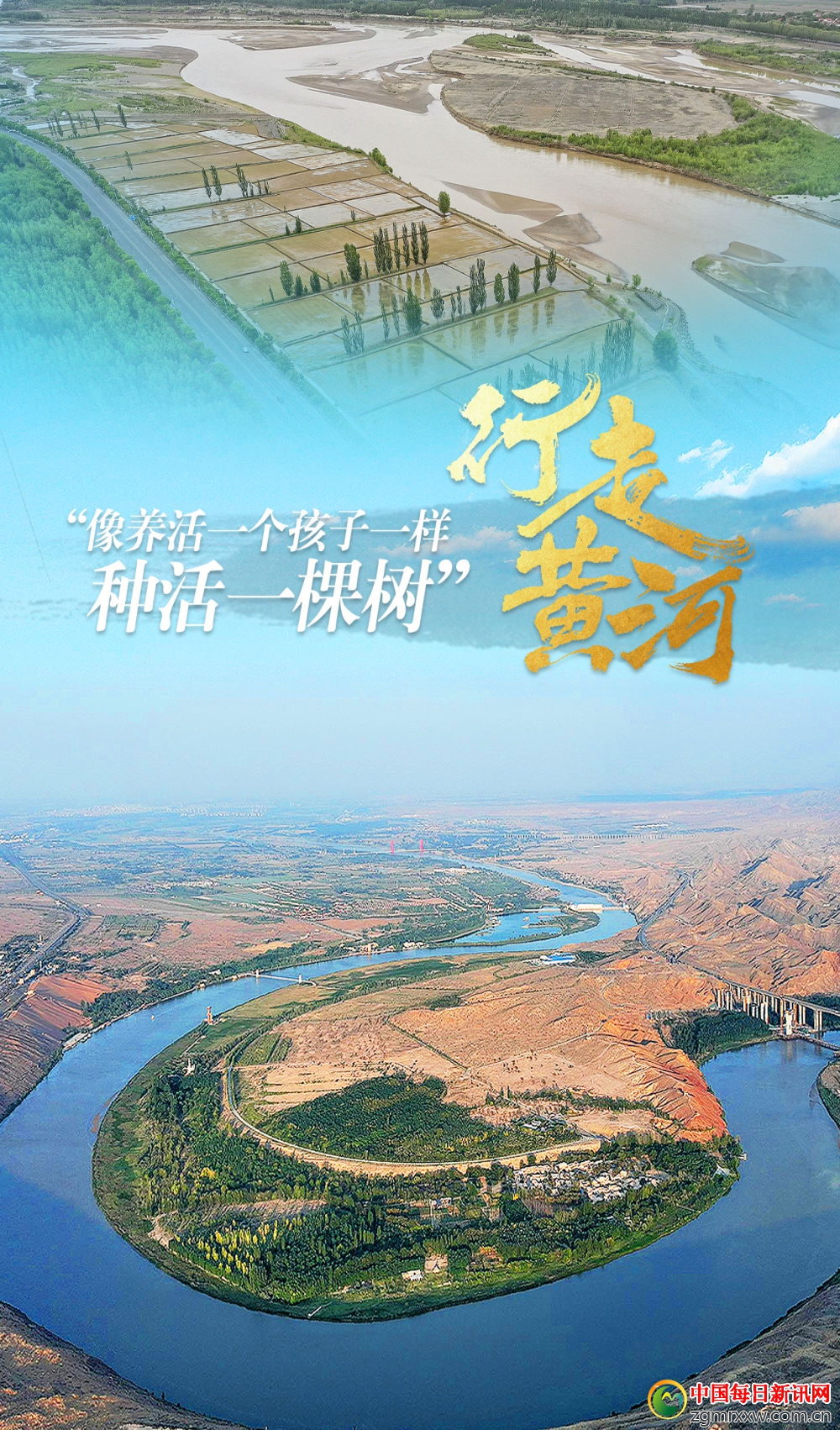

“像养活一个孩子一样种活一棵树”

地处西北的宁夏干旱少雨,一句“天下黄河富宁夏”,道尽黄河之于这片塞上山川的重要性。这些年的大保护大治理,正让绿色成为宁夏的新底色。

在沙漠种树难,首先要一平方米一平方米地扎起麦草方格,锁住肆意流动的沙丘,再向草方格里播撒草籽、栽植树苗。由于水分蒸发量大,刚种下去的树苗容易因缺水干枯。为了锁住地表水分,在部分区域,工人们甚至要在树坑里覆上农用薄膜。

“一年一场风,从春刮到冬;风吹沙子走,抬脚不见踪。”风大沙多的景象正在远去。这片土地上,更多的绿色正点染山川,扮靓城乡。(记者 靳赫)

“软格溜溜的油糕,胡麻油来炸。吃上磴口的花莱士,保管你们不想家。鲜红鲜红的枸杞,房顶上晒……”听一曲在内蒙古中西部地区广为流传的民谣《夸河套》,浓郁的乡土味唱出河套人对家乡物产丰饶的自豪。诗人臧克家也曾写道:“富庶的河套,是黄河所给的一点甜头。”

河套的富饶,并非全然靠天吃饭。自秦汉起,河套地区就开始引黄河水发展灌溉农业。新中国成立以来,这里建起了包括三盛公水利枢纽、总干渠、总排干等在内的“一首制”七级灌排配套工程体系。如今,河套灌区已是名副其实的“塞外米粮仓”和“草原上的菜篮子”。

先辈们开发建设河套地区的身影虽已远去,但是他们自强不息的精神和干劲,仍在激励河套人民接续奋斗。今天再听《夸河套》,不变的乡土味中,悄然增加了新的时代内涵。(记者 恩浩)

为何“黄河之水天上来”?如何“奔流到海不复回”?

一幅幅多彩多姿的文明画卷在眼前徐徐展开:在沿黄公路沿线,有“势飞白云外,影倒黄河里”的西岳华山,有历经百年风雨至今仍在使用的清代粮仓丰图义仓,还有“势似鸣雷奔似马”的壶口瀑布……它们如颗颗宝石点缀在黄河岸边,诉说着连绵不断的黄河故事。

从中,可以感受今天的黄河:黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的实施,让黄河沿线生态保护取得新进展,高质量发展迈出新步伐,黄河安澜的千年期盼正在成为现实,黄河沿岸的文化遗存在保护中绽放光彩。

在一次采访中,黄河岸边的百姓深情吟唱起黄河民谣。那真诚的目光、质朴的笑容让我明白,黄河奔腾在中华大地上,更流淌在每个中国人的血脉中。(记者 杨一苗)

金秋时节,行走在吕梁山区,黄河岸边一派生机勃勃。在这里采访,我结识了一位老“造林人”,他叫张绳顺,今年53岁,是山西临县林业局正高级工程师。1992年,张绳顺从山西农业大学林学专业毕业后,回到家乡从事造林工作,一干就是31年。

临县石质荒山多,土层薄,为了让石头山种上树、种活树,张绳顺和大伙儿想了各种办法。他们用碎石垒坑填土,保持水土,提高成活率。遇到陡坡,还得用吊绳运送树苗,从落差上百米的河里抽水浇树……

如今,在山西,一条纵贯南北的“绿色走廊”日渐清晰,黄土高原的生态环境肉眼可见地变好。张绳顺的故事,给我留下深刻印象。在黄河沿岸,正是一代代造林人的努力,让我们有幸感受黄河岸边的巨变,更让我们坚信,黄河流域的生态环境会越来越好。(记者 魏飚)

时隔七年再写黄河,落脚点放在了文化上。

而在2016年,我们的《黄河安澜70年》,侧重点在于黄河如何实现从“三年两决口、百年一改道”到伏秋大汛岁岁安澜。

行走在中原大地,时刻能感受到根与魂的力量。黄河泥沙造就的膏腴之地上,长出了中华文明的主根主脉。8000年前裴李岗遗址的米、粟,5000年前仰韶村遗址的彩陶,3800年前夏都二里头的绿松石龙形器,3300年前殷墟的甲骨文……“世界上唯一没有中断的文明”,在这里有着具象而完整的诠释。

从街头擦肩而过的异国面孔,联想到千余年前,洛阳作为“国际性都会”的包容气度;身边各类创新创造异军突起,又引起我们对铸铜冶铁等历史上创新之举的追思与遐想。

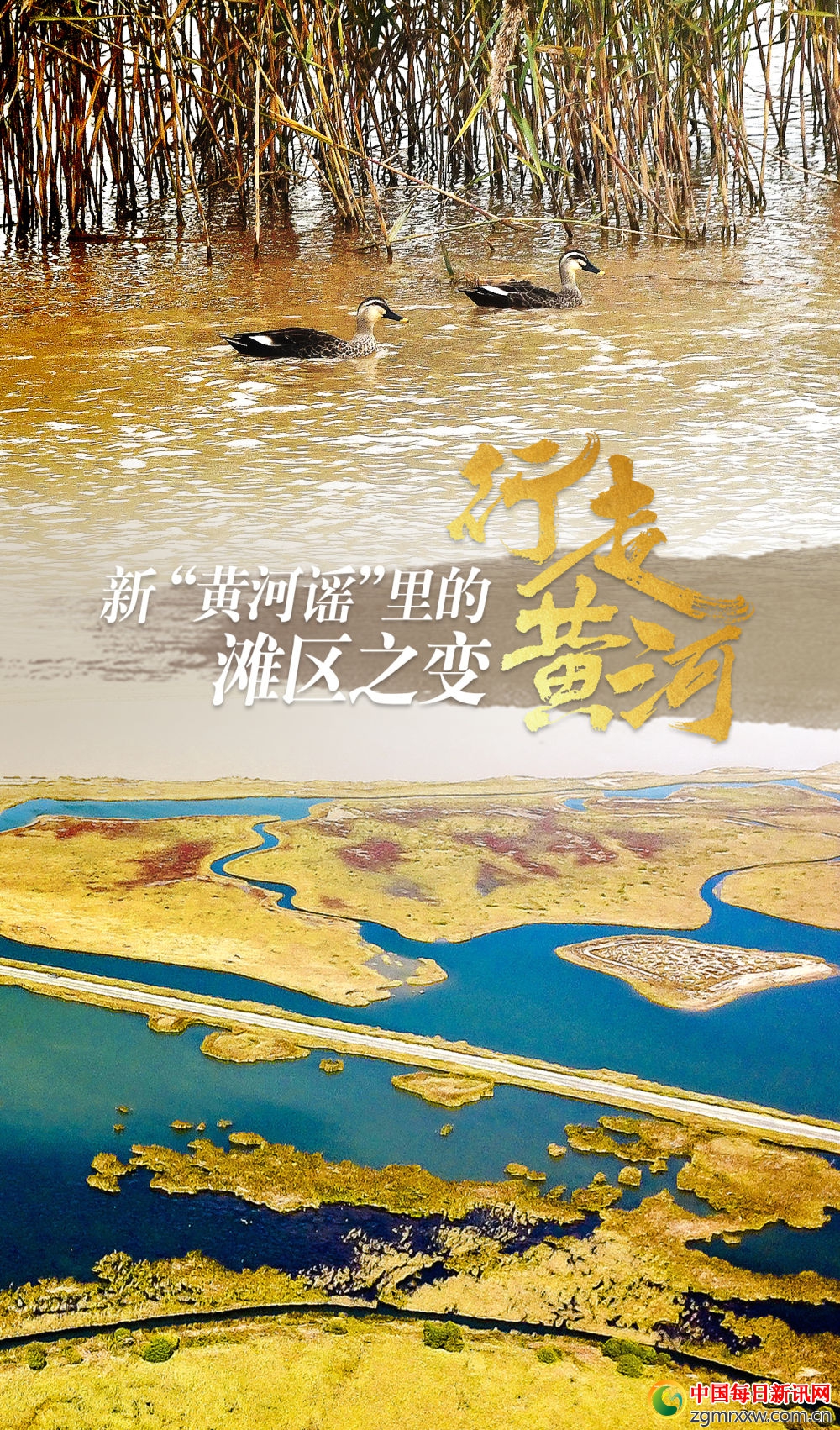

新“黄河谣”里的滩区之变

过去,这里饱受流路固化、河床下切、土壤盐渍化、植被退化等问题的困扰。而今,河流与大地慷慨地回馈人类尊重自然、顺应自然、保护自然的努力。

旧时“黄河谣”,人们在歌里感叹黄河“三年两决口,百年一改道”带来的苦难。新“黄河谣”,则唱出滩区人的无尽喜悦:金河滩,银河滩,黄河两岸新家园;美好的生活,脚下的路,甩开膀子干……

策划:南辰、黄小希

海报设计:赵丹阳

<p align="center" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: " pingfang="" sc",="" xhw-pzh,="" "lantinghei="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" "microsoft="" yahei",="" 微软雅黑,="" stheitisc-light,="" simsun,="" 宋体,="" "wenquanyi="" zen="" hei",="" micro="" sans-serif;="" font-size:="" 18px;="" text-align:="" center;"="">编辑:曹江涛、邱星翔